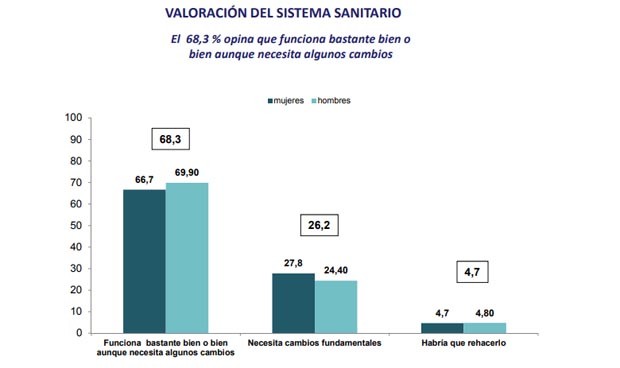

La tasa de mortalidad materna descendió 15%, mientras que la infantil casi alcanzó una reducción del 5% entre 2016 y 2017. Además 12 provincias registraron en 2017 la tasa de mortalidad infantil más baja de los últimos 10 años.

En Argentina la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 9,7 por mil nacidos vivos en 2016 a 9,3 en 2017, lo que representó una reducción de 514 defunciones de niños menores de un año, un 5,4% menos que en el año 2016. Mientras que la mortalidad materna alcanzó la menor tasa de la serie histórica de los últimos 10 años, con 2,9 cada diez mil nacimientos.

La tasa de mortalidad infantil (que es la cantidad de niños menores de 1 año fallecidos sobre el total de recién nacidos vivos) descendió a nivel nacional casi medio punto y doce provincias registraron en 2017 la más baja de los últimos 10 años. Además, hubo 2.762 defunciones menos que en el año 2008.

Para el análisis de esta tasa se efectúa una división entre el período neonatal (primer mes de vida) y el período postneonatal (hasta el año de vida). En el año 2017 la disminución de la tasa de mortalidad infantil fue atribuible principalmente a la disminución de la tasa de mortalidad postneonatal ya que la neonatal no presentó cambios. En gran medida, esta baja se atribuye a la disminución de las defunciones por enfermedades respiratorias entre los años 2016 y 2017 con 120 defunciones menos (23,7% de descenso) que se refleja en una disminución del riesgo de muerte para estas enfermedades de 0,7 por mil en 2016 a 0,5 en 2017.

En cuanto a la Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) no presentó variaciones entre estos años, se mantuvo en 6,5 por mil nacidos vivos. La primera causa de mortalidad neonatal es la prematurez, seguida por malformaciones congénitas.

Puntualmente, la TMN específica para los neonatos nacidos con un peso inferior a 1.500 gramos es de 305,1 por mil, 47 veces mayor que la TMN general (6,5 por mil). En 2017, de las 4.550 defunciones ocurridas en el periodo neonatal, 3.097 (68%) fallecieron por causas relacionadas con la duración de la gestación y el crecimiento fetal y 1.290 (28%) por malformaciones congénitas, fundamentalmente por cardiopatías congénitas. Estas proporciones se mantienen similares, al menos a lo largo de los últimos 10 años, lo que obliga a redoblar los esfuerzos para que los nacimientos prematuros se produzcan en instituciones con la complejidad adecuada para atenderlos, evitar que sean trasladados entre instituciones y asegurar que todos los cuidados prenatales y postnatales sean los óptimos para esta población tan vulnerable.

En 2017, el 99,7% de los partos se produjeron en instituciones de salud, de las cuales casi el 60% pertenecen al subsector público. Durante ese año nacieron 704.609 niños, 23.426 menos que el año anterior. Esta tendencia se mantiene debido a que la tasa de natalidad disminuyó en la mayoría de las provincias, lo que se refleja en una reducción de los nacimientos cercana al 10% en los últimos 2 años.

Mortalidad materna

A nivel nacional, la tasa de mortalidad materna –muertes maternas sobre nacidos vivos– descendió 0,5 (de 3,4 a 2,9 por diez mil) lo que significa que en 2017 hubo 43 defunciones menos en comparación con el año anterior, lo que representa una reducción del 17%.

Este descenso es atribuible principalmente a la reducción de las muertes por embarazo terminado en aborto, a las hemorragias (antes y después del parto) y a la disminución de las causas obstétricas indirectas, es decir, no vinculadas directamente con el embarazo, como por ejemplo, las enfermedades respiratorias. Siete provincias presentaron la mortalidad materna más baja de los últimos 10 años.

Las muertes maternas vinculadas a todas las causas de embarazo terminado en aborto descendieron 55,9% desde 2010 a 2017. Si solo se considera el aborto médico, otro aborto o intento fallido, el descenso entre los extremos de la serie para el total del país es de 62%, siendo el valor del año 2017 el más bajo de todo el período. Esto puede atribuirse a la mejora del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (consejería en salud sexual y distribución de anticonceptivos de corta y larga duración), a la educación sexual integral y, finalmente, al fortalecimiento, en la mayoría de las jurisdicciones, de políticas que mejoran el acceso a la interrupción legal del embarazo dentro del marco regulatorio vigente.

La disminución de la mortalidad atribuida a hemorragias pre y postparto es, sin duda, el resultado de la adherencia por parte de los profesionales de la salud, tanto en el primer nivel de atención como en las instituciones donde se efectúan partos, a las herramientas para prevención y tratamiento de la morbimortalidad por hemorragias como son los algoritmos de tratamientos, al cumplimiento de protocolos de atención del parto y del manejo de la hemorragia postparto y al empleo de los insumos adecuados para el manejo de estas situaciones críticas.

Las autoridades sanitarias recordaron que la prioridad de la salud materno infantil es que “toda mujer tenga el derecho a un embarazo planificado y a un parto seguro y respetado y que todo niño nazca en el nivel de complejidad que según su riesgo le corresponde”.

Embarazo adolescente

En lo que respecta al embarazo adolescente, la cantidad de nacidos vivos de mujeres entre 10 a 19 años registró un descenso, con 5.245 nacidos vivos menos que el año anterior, lo que significó una reducción de un 20%. En este caso, se están observando los primeros resultados del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que se lanzó en 2017 y cuenta con estrategias de sensibilización a la población en general y a las/os adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional, mejorar la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones, y potenciar las decisiones informadas de este grupo de edad.

No obstante, para el grupo de adolescentes de 10 a 14 años (adolescencia temprana), en el año 2017 se registró un leve ascenso de 74 nacimientos. Sin embargo, comparado con el año 2013 -en el que se registró el valor mayor de la última década-, el descenso fue de 24%.

En tal sentido, las autoridades sanitarias afirman la importancia de que se cumpla la ley de educación sexual integral en todo el país y que los protocolos de abuso sexual, como el que difundió el gobierno nacional, sean ampliamente aplicados.

El cociente entre los nacimientos que ocurren para cada grupo de edad durante un año y la población de mujeres de esa edad, estimada a mitad del período, permite obtener un indicador del impacto que tiene este fenómeno en la población: la tasa de fecundidad específica. Al respecto, la tasa de fecundidad adolescente del año 2017 muestra que en el país ocurrieron alrededor de 27 nacidos vivos cada mil mujeres de 10 a 19 años. Comparado con el año 2013, ocurrieron alrededor de 6 nacidos vivos menos cada mil mujeres de esa edad.

La tasa de fecundidad adolescente temprana fue de 1,5 nacidos por cada mil mujeres, y la tardía, de 53,1 cada mil. La correspondiente a las adolescentes de 15 a 19 años presenta un valor inferior a la de los años precedentes y representa el registro más bajo en lo que va de la presente década.

La maternidad adolescente presenta diferencias según la región del país, siendo las provincias del norte las que mayores tasas presentan, con valores que van de 29 a 45 niños cada mil mujeres adolescentes.

.png)

.png)

.png)

.png)