El rol de la Enfermera en Control de Infecciones (ECI)

fuente: ADECI

1. Introducción

Entre las preocupaciones de la comunidad de la salud, las infecciones hospitalarias cobraron mayor interés cuando a mediados del siglo una pandemia de enfermedades causadas por staphylococcus azotó a los hospitales públicos de Europa. Fue así como a fines de 1959 -en Gran Bretaña- se diseñó un (denominado) » nuevo proyecto para e/ Control de las Infecciones»(1,2), quedando con él planteada una respuesta innovadora y cuya mayor originalidad consistía en emplear los servicios de una enfermera especializada en este tipo de controles. El cargo fue ocupado por la supervisora de quirófano del Hospital de Oxford E.M.Cottrell y sus responsabilidades a tiempo completo fueron, básicamente, descriptas en los siguientes términos:

1. Documentar la incidencia de las infecciones.

2. Aconsejar sobre la adopción y ejecución de medidas preventivas.

3. Asegurar el cumplimiento de tales acciones.

Cuatro años después, en los Estados Unidos, la enfermera Key Wenzel (1) se convirtió en la pionera de nuestra actividad profesional. Designada como la figura central del Programa de Control de Infecciones en el hospital de la Universidad de Stanford, sus responsabilidades primarias fueron:

- Vigilar la incidencia de infecciones hospitalarias

- Supervisar las técnicas de aislamiento de pacientes

- Capacitar al personal del hospital

- Aconsejar al Comité de Control de Infecciones

- Incrementar el nivel de cuidado, en atención al paciente, reduciendo el riesgo de adquirir IH

Simultáneamente, Haley y colaboradores(1) se dedicaron a estudiar la eficacia del Control de las Infecciones Hospitalarias. Su trabajo, conocido como Proyecto SENIC, fue realizado a principios de 1974 y consistió, además de la revisión de las historias clínicas, en recabar la información que permitió calcular la estructura de los programas de control de infecciones (PCI) y su incidencia durante el período comprendido entre 1970 y 1976. El cuestionario realizado a tal fin estaba destinado a indagar si particularmente alguna de las acciones comprendidas por los PCI, determinaba la reducción de las infecciones en los hospitales y fue así como el citado SENIC proveyó información descriptiva sobre las funciones de la ECI, indicando también que el 94% de los profesionales que desempeñaban el rol, eran enfermeras. Asimismo, cabe recordar que en 1972 también en EE.UU fue creada la Asociación de Profesionales de Control de Infecciones (APIC), una prestigiosa entidad científica que en la actualidad, por medio de un examen, certifica a los profesionales dedicados al control de infecciones.

En la Argentina

En nuestro país el control de infecciones comenzó en 1979(3), cuando el Dr. Daniel Stamboulián tras su formación en los Estados Unidos creó un servicio de Infectología y Control de Infecciones en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires. Para la época, la introducción de esta práctica fue una idea a todas luces novedosa. También, el hecho de seleccionar a dos enfermeras profesionales para cumplir importantes tareas en su equipo, Viviana Fernández y Beatriz Donelly junto a Stella Maimone, que un año después fue integrada al equipo, se convirtieron en las ECI pioneras de la Argentina. Las tres habían trabajado en unidades de cuidados intensivos de cirugía cardiovascular, experiencia que fue decisiva a la hora de ser elegidas para cumplimentar un rol novedoso en nuestro país: por vez primera las enfermeras ocuparon un espacio operativo central en los programas de control de infecciones, siendo ejes coordinantes y ejecutantes de las funciones antes descriptas. De no menor trascendencia resultó, luego, la creación de la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI). Fundada el 17 de septiembre de 1994, sus principales objetivos son:

- Estudiar y difundir los conocimientos relacionados con la prevención y el control de las infecciones

- Organizar y/o participar en congresos, jornadas u otro tipo de reuniones científicas que se realicen dentro o fuera del país.

- Hacer efectiva y orgánica la relación permanente con sociedades o centros especializados análogos nacionales o extranjeros promoviendo un fluido intercambio científico – cultural.

- Brindar asesoramiento sobre toda medida de gobierno concerniente a la prevención y el control de infecciones que afecten la salud pública en sus conceptos profilácticos, sanitarios y/o asistenciales.

- Promover la creación de filiales en todo el país.

En cumplimiento de sus fines, ADECI elaboró y publicó normas de control de infecciones para hospitales; organizó congresos nacionales e internacionales; participó en actividades científicas fuera del país; asesoró al Ministerio de Salud Pública y Acción Social sobre un sistema de vigilancia (SIVENIH); es miembro de la Federación Internacional de Control de Infecciones; y continúa editando su propia revista institucional: VISIÓN.

Otras experiencias

También Chile, durante 1982, inició un programa de Control de Infecciones a nivel nacional(4). Su pionera ECI fue la enfermera Pola Brenner Fridman, quien fue contratada por el Ministerio de Salud. Cuatro años después, ese mismo ministerio creó el cargo de ECI en todos los hospitales del país, iniciando un proceso que condujo a la implementación de un sistema de vigilancia activa llevado a cabo por personal especializado. Pero no sólo allí el Control de Infecciones Hospitalarias (CIH) es un tema acuciante; una problemática que gana el creciente interés y la preocupación permanente de las autoridades sanitarias y la comunidad de Salud. También en el mundo lo es: distintas publicaciones indican que las infecciones hospitalarias aún no han podido ser erradicadas, ni sus efectos resueltos, sugiriendo su exposición a distintas causas que tienden a agravar el problema.

Factores como el impacto de nuevas tecnologías y procedimientos invasivos empleados para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades; el crecimiento poblacional de pacientes en edades extremas de la vida; el impacto indirecto del SIDA; la aparición de microorganismos resistentes a los antibióticos y de nuevas y antiguas enfermedades infecciosas, dan como resultado que las tasas de infección intrahospitalaria tiendan a aumentar en lugar de disminuir. Por ello, las instituciones de Salud deberán conocer en profundidad tales cambios y adecuar anticipadamente sus estrategias de atención, alertando a su personal y no sólo basando sus programas de control en indicadores como las tasas de infección.

No obstante lo dicho, y siendo cada vez mayor la demanda de ECI, observamos que la mayoría de los solicitantes no reconocen claramente cuál es el verdadero rol de los enfermeros/as en control de infecciones. Peor aún, no son pocos quienes hoy, ocupando ese cargo, desconocen su función.

En consecuencia, comprender el proceso de desarrollo del rol de la ECI resulta necesario y a la vez complicado. En parte, por la falta de definiciones sobre la capacitación especial que debiera recibir este profesional. Por otro lado, por la falta de definición de su rol. En ese sentido, uno de los cuestionamientos más usuales se refiere al interrogante de por qué dicho rol debe ser exclusivamente ejercido por una enfermera. Lo cierto es que desde su inicio, el sistema de prevención y control de infecciones siempre estuvo protagonizado por una enfermera profesional, altamente capacitada en esa especialidad. Sobre el particular, a los efectos de aclarar aún más este punto y considerando las experiencias más afortunadas a nivel mundial, con este documento ADECI reglamenta el

Rol de la ENFERMERA DE CONTROL DE INFECCIONES en la República Argentina.

2. Definición de términos

ADECI: Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. Organización nacional de profesionales interesados en el control de infecciones, dirigida por enfermeros en control de infecciones.

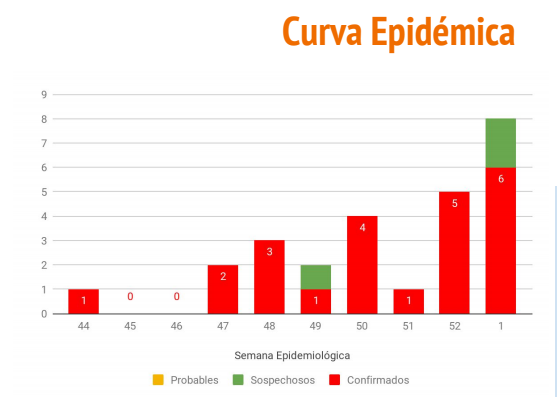

BROTE: Puede ser definido como un episodio en el cual dos o más casos expuestos a una misma enfermedad o evento, tienen alguna relación entre sí.

COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES: Es un grupo multidisciplinario integrado por los representantes de cada departamento o servicio de un establecimiento de salud, siendo su principal propósito el de prevenir en él las infecciones hospitalarias. Su éxito dependerá del prestigio y la autoridad que sepa lograr entre los colegas y el personal afectado a las tareas de atención del paciente internado; y para ello, es fundamental el rol protagónico que desempeña la enfermera en control de infecciones, una profesional calificada que debe demostrar mucha energía en el cumplimiento de su función.

COMUNICACIÓN: Básicamente constituye el proceso de compartir información, por el cual una persona envía un mensaje a otra con la intención de recibir su respuesta. Pero es más: la información se ha convertido en una materia prima estratégica, un recurso energético que incide sobre toda actividad humana que cobra un valor destacado para la gestión de una organización, o de la sociedad en su conjunto.

EPIDEMIOLOGÍA:

- Es el estudio de la ocurrencia, distribución y causas de eventos en grupos humanos.

- Es la ciencia que brinda elementos de conocimiento para la prevención y la curación de enfermedades, mediante la aplicación de técnicas dedicadas a evaluar las necesidades de salud en determinados grupos poblacionales, decidir prioridades y cursos de acción, y ponderar luego los resultados alcanzados.

EPIDEMIA: Es la ocurrencia de un grupo de casos de una enfermedad o evento que sobre una comunidad o región, claramente excede los parámetros de una endemia.

ENDEMIA: Es la presencia habitual de una enfermedad o de un agente infeccioso en una zona o región geográfica determinada.

ESTUDIO ANALÍTICO: Es un proceso mediante el cual es posible analizar y/o establecer comparaciones entre distintos casos tratados.

ESTUDIOS DE CASO Y CONTROL: Es aquel proceso mediante el cual es posible comparar individuos afectados por una enfermedad con quienes no la padecen, a los efectos de identificar una característica o factor de riesgo presente en los casos, pero no en los controles. Este tipo de estudios también denominados Caso/Control pueden caracterizarse como investigaciones que responden a la pregunta qué pasó?

ESTUDIO DE COHORTE: Cohorte significa un conjunto de personas que tienen algo en común, formando parte de un grupo durante un determinado periodo. Los estudios de cohorte pueden caracterizarse como aquellas investigaciones que responden a la pregunta qué pasará? y por lo tanto, su dirección en el tiempo es hacia adelante. Por ello, también se los denomina estudios prospectivos.

ESTUDIOS DE OBSERVACIÓN: Consisten en analizar el comportamiento de casos sobre uno o más grupos de personas, a los efectos de registrar sus características y efectuar las evaluaciones que correspondan.

ESTUDIOS EXPERIMENTALES: Comprenden una intervención (una actividad controlada por el investigador) y su interés reside en observar el efecto que la misma genera en los sujetos en estudio.

ESTUDIOS TRANSVERSALES: También denominados estudios de prevalencia, con ellos se analizan -durante un período dado- los datos obtenidos de un grupo de sujetos en determinado momento y lugar. Se plantean para investigar qué es lo que está pasando en este momento?

INFECCIÓN HOSPITALARIA (IH): Es una infección adquirida durante la hospitalización que no estaba presente al internarse el paciente ni se estaba incubando durante su internación y que puede manifestarse tras el alta del paciente.

INCIDENCIA: Es el número esperable de una enfermedad (o evento) en una población específica, en un período dado y en un área geográfica determinada.

PROGRAMA DE CONTROL DE INFECCIONES (PCI): Es el programa implementado en un establecimiento de Salud para desarrollar sistemas que provean un alto nivel de cuidados en la atención de sus pacientes, por medio de la prevención, la vigilancia y el control de las infecciones hospitalarias.

ROL:

- Modelo de conducta relativa a cierta posición del individuo -en una red de interacción- ligado a las expectativas propias y las de los otros.(3)

- Función que acepta un individuo para jugar un papel peculiar, como parte de las necesidades de una organización. (1)

- Figura metafórica que intenta enmarcar la conducta de una persona, comportando lo que ella hace así como su adhesión a determinadas posiciones que atiende, más que a la expresión del trabajo individualizado, al concepto de la persona en sí misma.(3)

PROCESO DE DESARROLLO DEL ROL: Comprende tres fases, descriptas en términos de identificación, transición y confirmación. (5,6,7,8)

IDENTIFICACIÓN DEL ROL: Clarificación de los propósitos y objetivos del rol, en la cual la clave del éxito colectivo se funda en la propia filosofía de la práctica de trabajo.

TRANSICIÓN DEL ROL: Es la capacidad de desarrollar el rol individual dentro de las necesidades específicas de la Institución, en concordancia con el resto del personal. Saber comunicarse con los otros y orientar con responsabilidad toda consulta, son habilidades fundamentales en esta fase.

CONFIRMACIÓN DEL ROL: Se logra cuando los miembros de una organización identifican a una persona como aquella que realiza un rol particular.

VIGILANCIA: Es la recolección sistemática de información pertinente; el ordenamiento, evaluación y pronta difusión de datos, siempre dispuestos a satisfacer las necesidades de quien los necesita.(9)

3. Calificación para el trabajo de la Enfermera en Control de Infecciones

La calificación laboral de una ECI comienza con su formación universitaria como Licenciada en Enfermería, ya que los conocimientos adquiridos en materia de administración, investigación, docencia, bioestadística, salud pública y cuidados del paciente crítico, son pilares fundamentales para el desarrollo de su rol profesional. Pero no basta con ellos: conocimientos sobre epidemiología aplicada al control de IH, sistemas de vigilancia y las nuevas técnicas utilizadas en el hospital para prevenir y controlar los riesgos de las infecciones, son algunos de los que deben ser incorporados para desempeñar eficazmente las funciones demandadas por el rol de la ECI. En consecuencia, teniendo en cuenta estos requerimientos, para ejercer el rol de enfermera en control de infecciones califica quien cumpla los siguientes criterios selectivos:

- Ser Licenciada en Enfermería.

- 0btener la Certificación de ADECI (destinada a nivelar los conocimientos de las ECI y promover su excelencia) superando una de las siguientes dos instancias:

a) Aprobar el curso dictado por ADECI; o bien

b) Presentar antecedentes, según normas, que serán evaluados por el respectivo Comité. - 0btener la acreditación de ADECI, de acuerdo a los reglamentos, renovándola cada cinco años. Dicha acreditación que asegura la permanente actualización en la especialidad se obtendrá presentando las actuaciones científicas que durante el quinquenio servirán para sumar el puntaje requerido a tal fin.

LA CERTIFICACIÓN EN CONTROL DE INFECCIONES

LOGRA UN NIVEL ACADÉMICO UNIFORME

Y LA ACREDITACIÓN ASEGURA LA PERMANENTE ACUALIZACIÓN

4. Área y dependencia de trabajo

Dentro del organigrama del hospital, existen distintas áreas de dependencia para las ECI. Epidemiología, Infectología, Higiene y Seguridad, Calidad de Atención, Departamento de Enfermería o bien, el Comité de control de infecciones (CCI) son los servicios universalmente considerados como alternativos para determinar la dependencia de la ECI. Incluso, existen referencias en la literatura que sostienen como inexorable su dependencia directa del Presidente del CCI.(10)

No obstante, es necesario tener en cuenta que en todos los casos dicha dependencia es de carácter administrativo, ya que la ECI trabaja en forma independiente al ser la única que desempeña el rol en la institución.

La enfermera en control de infecciones no es una supervisora de enfermería ni una jefa de departamento. Su nombramiento debe ser el de Enfermera en Control de Infecciones y su inclusión en el Departamento de Enfermería no deberá incluir la cadena jerárquica del mismo, dado que ella no trabaja solamente para dicha área.

De acuerdo a sus responsabilidades, la ECI debe ser incorporada a una de las siguientes dos áreas básicas de dependencia administrativa:

- EI Departamento de Enfermería, en cuyo caso su jerarquía equipararía a la de la jefa o subjefa del mismo (o puestos similares).

- La Dirección Médica o Presidente del Comité de CI, en cuyo caso la ECI pacta sus honorarios directamente con la gerencia de Recursos Humanos.

5. Consideraciones especiales

Las tres etapas para el desarrollo exitoso del rol de la ECI (3,6,7,8) se pueden definir como:

- Etapa de identificación: Cualquiera sea la dependencia dentro de la Institución, en esta primera etapa la ECI debe focalizar sus esfuerzos en establecer una relación de consenso con el empleador. Las expectativas del trabajo de control de infecciones y la filosofía de la Institución deben estar claramente definidas, a los efectos de minimizar la ambigüedad acerca de su función, o bien la posibilidad de tener que cambiar el rol durante el desarrollo del mismo. Por eso, definir mutuamente las tareas a desempeñar -pero antes de ser contratada- afianzan un punto de partida sólido para establecer las responsabilidades de la posición asumida y qué se debe esperar de su práctica laboral. Un logro sumamente importante, porque la ECI ejerce un rol único y no existen en la institución modelos alternativos para ser comparada. También en esta etapa, la institución deberá establecer cuántas ECI serán contratadas para desarrollar el control de infecciones. La decisión final tomará en cuenta las características y expectativas de la institución, su nivel de complejidad, la misma organización del programa de control de infecciones, la experiencia y el grado de creatividad de la ECI, y la disponibilidad de otros recursos secundarios (secretaria o asistente, software para la vigilancia, etc). Sobre el particular, la bibliografía existente destaca la conveniencia de incorporar el trabajo profesional de una ECI cada 250 camas. (10,11)

La ECI desempeñará un rol exitoso sólo cuando ella y su empleador conozcan cuál es su posición y qué se debe esperar de ella durante su práctica. - Etapa de Transición: En esta fase la ECI habrá comenzado a trabajar en su rol y necesita representarlo convenientemente ante los demás profesionales del equipo de salud. Para ello tendrá en cuenta, en todo momento, las propias necesidades de la institución. Precisamente porque su rol explicita un proceso interactivo, la ECI necesita comprender y desarrollar tres fuentes de transacción simbólica: su capacidad para informarse y comunicarse con los demás; su trabajo, dispuesto a integrarse en red (al de los demás); y sus conocimientos específicos sobre control de infecciones (que obviamente, le servirá a los demás).

En este sentido, la habilidad de saber comunicarse será utilizada para influenciar favorablemente al equipo de salud, para realizar tareas en conjunto que son necesarias en cumplimiento del PCI, cuya difusión institucional así como la del propio rol de la ECI resulta esencial para alcanzar el éxito propuesto. También en esta etapa es fundamental afianzar cordialmente los lazos de cooperación, a fin de cimentar las bases que, más allá de la consideración de los recursos, las leyes vigentes y la necesaria calidad de atención al paciente que es menester garantizar, permitirán ganar el prestigio de un rol único e intransferible que redunda en la más alta calificación profesional. A su vez, en el contexto de la relación cooperativa con los demás miembros del equipo de salud, la ECI debe desenvolverse en una verdadera red de trabajo mediante la cual se facilite la comunicación, se compartan los apoyos mutuos, la información y la asistencia técnica, se incremente la visualización de los problemas emergentes y se fomenten otras actividades vinculadas al rol desempeñado. Sin embargo, esta integración laboral conformada en red, jamás debe ser confundida como la suma de relaciones de amistad. Ejemplo de esta red de trabajo es el Comité de control de infecciones hospitalarias. También la planificación de sistemas de vigilancia, la intervención en el Comité de evaluación de productos, el establecimiento de relaciones con el Laboratorio de Bacteriología, la relación con el Departamento de Enfermería, etc. Vale aclarar que si no prevalece una buena comunicación y apoyo por parte del servicio (o sección) de bacteriología, la vigilancia y una variedad de medidas de control no pueden realizarse eficazmente. El rol del laboratorio en el control de las infecciones es destacado por numerosa literatura y es de real trascendencia que ambos la ECI y el responsable de bacteriología así lo comprendan.

Por otra parte, los conocimientos específicos en control de infecciones no son parte de la formación de grado; por lo tanto se reitera la ECI deberá capacitarse en temas como la vigilancia de infecciones, la epidemiología como método de resolución de problemas (o de detección de factores de riesgo de infección) y las normas del control de infecciones. Los conocimientos básicos, la constante investigación, la interpretación de los resultados, el establecimiento de una red de trabajo y la buena comunicación, proveen a la ECI de elementos de dirección para su tarea y para el cumplimiento de los objetivos trazados por el Programa de Control de Infecciones.

Los conocimientos básicos, la constante investigación, la interpretación de los resultados, el establecimiento de una red de trabajo y la buena comunicación, proveen a la ECI de elementos de dirección para su tarea y para el cumplimiento de los objetivos trazados por el Programa de Control de Infecciones. - Etapa de confirmación: Luego de cumplir la etapa anterior, la ECI comenzará a desarrollar el Programa de Control de Infecciones, poniendo en práctica el uso de sus conocimientos y otros instrumentos como las tasas de infección, las normas, los programas de educación, la investigación, etc. Con ellos propondrá soluciones a partir de distinguir los factores de riesgo de infección que confirmarán su intervención.

Esta etapa es constante y se renueva en beneficios cuando la ECI advierte que se están cumpliendo sus expectativas y las de la Institución. Puede añadirse que al ser reconocida por su función, la ECI ha logrado su objetivo.

Algunos ejemplos de confirmación del rol son los siguientes:

-NOMBRAMIENTO: tener nombramiento de Enfermera en Control de Infecciones y un lugar dentro del organigrama institucional.

-AUTONOMÍA: disponer la libertad de planear sus objetivos y desarrollarlos en el tiempo que crea más conveniente.

-SALARIO: lograr un salario comparable con el de otras ECI y acorde a

puestos similares dentro de la organización.

-OFICINA: contar con un espacio privado donde pueda trabajar

preferentemente con biblioteca, computadora y secretaria.

-RELACIONES: alcanzar el respeto de otros profesionales, un prestigio basado en el conocimiento específico y en su capacidad como consultora para facilitar la toma de decisiones conjuntas.

-INCLUSION: ser requeridos sus servicios por los distintos grupos departamentales, en función del reconocimiento a su experiencia y los conocimientos sobre el tema tratado.

-PERICIA: compartir información con los distintos servicios integrados al desarrollo del Programa de Control de Infecciones, reportar a la dirección del hospital y prevenir situaciones de riesgo en forma precoz evaluando su tarea y demostrando su utilidad constituyen argumentos de peso al definir el rol de la ECI.

6. Determinación de las actividades de la enfermera de control de infecciones (5,7,8,9,10,12,13,14)

Como ya se adelantara, para desempeñar su trabajo la ECI hace uso de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la prevención y el control de infecciones. Los campos de conocimiento específico utilizados a tal fin son la epidemiología y la vigilancia de las IH que se suman a otros de carácter instrumental, como la comunicación y los principios operativos de la administración, la consultoría, la investigación y la capacitación.

MIENTRAS MAS SE DESARROLLEN LOS CONOCIMIENTOS DE LA ECI, MAS EFECTIVO SERA SU ROL

A continuación se detallan las funciones básicas comprendidas por el rol de la ECI:

I. Vigilancia de las infecciones hospitalarias

Definida como la recolección sistemática y pertinente de datos, la vigilancia consiste en consolidar y ordenar esa información, evaluarla y disponer su pronta difusión a quienes la necesitan.

Otras definiciones también incluyen el monitoreo de pacientes -complementariamente con el monitoreo de prácticas y procedimientos- a los efectos de detectar y eliminar factores de riesgo que pudieran ser o han sido determinantes de infección. Probablemente la combinación de ambas definiciones sea la más adecuada. Los sistemas de vigilancia son métodos activos de recolección de datos y si bien existen otros métodos pasivos, que sólo son de utilidad para conocer el número de infecciones, con ellos no se detectan los factores que las influencian y por lo tanto no podrán orientar las medidas de control ni concentrar los recursos a fin de mejorar su eficacia.

La importancia de la vigilancia radica en que la información obtenida es útil para la toma de decisiones administrativas o políticas que deben adoptar, además de los administradores, los profesionales de la salud. Su influencia es determinante al jerarquizar el entendimiento de los problemas de infección y la determinación de sus soluciones. Cuando se establece un sistema de vigilancia la ECI debe cumplir, entre otros, los siguientes objetivos:

- Diseñar un sistema destinado a documentar a incidencia de IH y los factores que influencian su desarrollo, sus tendencias a corto y largo plazo, los patógenos más frecuentes y su sensibilidad a los antibióticos.

- Conocer los estándares de infección, a nivel nacional e institucional, para comparar los índices de infección.

- Implementar un sistema para detectar precozmente la aparición de brotes epidémicos y sus causas a fin de darle solución en forma rápida, así como prevenirlos en el futuro.

- Evaluar las medidas de control.

La vigilancia, para ser efectiva, precisa una buena planificación basada en el claro entendimiento de su propósito, pues con ella se intenta optimizar la visualización de los pacientes que deben ser monitoreados, la variedad de datos a ser recolectados y cuáles de ellos deberán ser analizados. Todo ello depende, en cada circunstancia, de los objetivos del Programa de control de infecciones así como del tiempo disponible y los recursos de la ECI. Cuando se planifica un sistema de vigilancia, la ECI debe contemplar por lo menos los siguientes criterios:

- De qué pacientes se recolectarán los datos (denominador): Todos los pacientes. Pacientes de alto riesgo. Pacientes con determinada cirugía, etc.

- Qué datos son necesarios recolectar: Globales de infección. Por población con determinado riesgo, etc.

- Durante qué período es necesario recolectar los datos: En forma continua. Durante determinados meses del año, etc.

- Conocer y/o implementar las fuentes de información necesarias para recolectar los datos de vigilancia: Historias clínicas. Libros de estadísticas. Acceso a libros o fichas de laboratorio. Conexión a la red informática del hospital, etc.

- Definir las infecciones y darlas a conocer a los servicios sujetos a vigilancia.

- Qué tasas de infección se utilizarán.

- A quiénes le será distribuida la información obtenida.

Para cumplir con cada uno de estos criterios, se requiere un trabajo en conjunto con todos los servicios involucrados (red de trabajo).

II. Usar el método epidemiológico para evaluar las infecciones y otros eventos

La ECI utilizará los elementos de la epidemiología descriptiva cuando realice estudios de observación (por ejemplo en relevamientos epidemiológicos de áreas, estudios de prevalencia e investigación inicial de epidemias) pero necesitará conocimientos de epidemiología analítica cuando desee establecer el cómo y los porqué de una epidemia (para lo cual debe realizar estudios de caso control, estudios de cohorte) y también conocimientos de epidemiología experimental, cuando desee investigar la causa/efecto de un evento. Asimismo, la ECI debe conocer la epidemiología de las infecciones hospitalarias, la cadena de infección, el concepto de infecciones hospitalarias y su diferencia con las de la comunidad, el espectro y la ocurrencia de los casos, la incidencia esperable y los datos de su institución, así como otros conocimientos específicos.

III. Proveer directivas al Comité de Control de infecciones o al organismo que lo reemplace

Las medidas de control de infecciones, las estrategias para enfatizar la educación continua y otros objetivos del Programa de Control de Infecciones están relacionados con los datos obtenidos en la vigilancia. Para llevar a cabo estas actividades, la ECI fundará su incumbencia en la disponibilidad de conocimientos sobre administración, docencia y normalización. La función de la administración es planificar, organizar, formar, dirigir y controlar un grupo humano, constituyendo un medio y no un fin en sí misma para racionalizar una actividad. En ese sentido, tiene como propósito asegurar que tal actividad se desarrolle en forma sistemática y ordenada, respondiendo a un plan preestablecido. Además, dada la responsabilidad que tiene para lograr un Programa de Control de Infecciones exitoso, la ECI necesita establecer una red de trabajo con el personal jerárquico y las bases, tratando de conseguir los mejores resultados con el menor gasto de recursos humanos, físicos y cronológicos. Así planteada su incidencia, la administración es una disciplina que al menos debe cumplir con los siguientes criterios:

- Aplicar conocimientos científicos

- Desarrollar actividades por grupos.

- Emplear un conjunto de recursos para lograr un fin en forma eficaz y eficiente.

Por su parte, la docencia en el control de infecciones debe ser precisa y relevante con respecto a las actividades de capacitación que reciben los trabajadores de la salud. En lo fundamental, debe realizarse con técnicas educativas que permitan favorecer cambios de conducta. Para establecer un programa de educación continua, la ECI debe observar los siguientes criterios:

- Desarrollar y mantener medios que le permitan disponer una base actualizada de conocimientos científicos, facilitando su difusión a otros miembros del equipo profesional del hospital.

- Compartir información con otros profesionales.

- Proveer y fomentar el acceso del personal, los pacientes y su familia, a materiales educativos.

Por último, las normas de control de infecciones especifican una tarea fundamental de la ECI: la de su estudio y difusión. A los efectos de que la norma tenga real consenso, debe establecer un sistema de retroalimentación entre los usuarios. Para lograrlo, es importante conocer los sistemas de comunicación formal e informal de la institución, a fin de contar con los recursos requeridos para cumplimentar la norma y asegurar su comprensión. Las normas deben escribirse teniendo en cuenta los estándares nacionales, las leyes vigentes, la literatura científica, la posibilidad de ser aplicada y los recursos de las instituciones: una norma teórica no es de gran utilidad. Las normas deben ser útiles, fácilmente comprensibles y lograr el consenso mayoritario de sus usuarios, la aprobación de la dirección del Hospital y la propiedad de ser distribuida en tiempo y forma a todos los servicios. La ECI debe medir el cumplimiento de las normas por medio de las actividades de vigilancia y de los estudios descriptivos antes comentados.

En cumplimiento de su rol, la ECI dirige un programa de control de infecciones efectivo

Recomendaciones para establecer un programa efectivo de control de infecciones

Recomendación 1

Para comenzar un Programa de control de infecciones, la institución debe nombrar una ECI calificada

Recomendación 2

Todo Programa de control de infecciones debe implementar un sistema de vigilancia de infecciones hospitalarias, que requerirá los siguientes elementos:

- Identificar el problema o evento a estudiar y describirlo.

- Definir la población de riesgo.

- Seleccionar los métodos apropiados de medición, incluyendo el paquete estadístico a utilizar.

- Identificar las fuentes de datos a utilizar y describirlas.

- Definir el numerador y el denominador.

- Seleccionar los eventos específicos a ser monitoreados partiendo de sistemas ya validados (si es posible nacionales) a los efectos de establecer comparaciones.

- Preparar y distribuir informes escritos a los grupos apropiados.

Recomendación 3

Los datos de la vigilancia deben ser analizados en detalle y usados para prevenir, controlar las infecciones y evaluar sus consecuencias.

Recomendación 4

Las normas de prevención y control de infecciones deben estar escritas, ser implementadas y mantenidas en el tiempo, y actualizarse en forma periódica, cumpliendo los siguientes criterios:

- Estar validadas científicamente.

- Ser revisadas observando la vigencia de su practicidad e incidencia de costos.

- Estar dirigidas a mejorar la prevención de infecciones, el cuidado del paciente y el del personal de la salud.

Recomendación 5

Los trabajadores de la salud deben consultar a la ECI para acordar políticas dentro de la institución que sean relevantes para el control de las infecciones.

Recomendación 6

El Programa de control de infecciones debe proveer información adecuada al Ministerio de Salud Pública y Acción Social, colaborando también con la denuncia de enfermedades transmisibles al Sistema Nacional de Vigilancia.

Recomendación 7

Con relación a las enfermedades infecciosas transmisibles, el Programa de control de infecciones debe contemplar el cuidado de la salud de los empleados y en todo momento la ECI estar dispuesta a evacuar las dudas que le efectúen al respecto.

Recomendación 8

El programa de control de infecciones debe establecer un plan de inmunizaciones para el personal y también, la metodología a seguir en caso de accidentes por punción o salpicadura con sangre.

En todos los casos se observará que esta metodología se cumpla sistemáticamente a satisfacción.

Recomendación 9

Todos los trabajadores de la salud deben estar capacitados para identificar la ocurrencia de una epidemia y colaborar con la ECI en su estudio y resolución. La capacitación se refiere a:

Estar alerta ante un hecho inusual para comunicarlo a la ECI, aunque fuera una sospecha que luego no se confirma.

El laboratorio de microbiología debe alertar sobre la aparición de todo germen con sensibilidad inusual (o bien, no endémico) en la institución, colaborando activamente en los estudios de vigilancia y de investigación de epidemias.

Recomendación 10

Todos los trabajadores de la salud deben concurrir obligatoriamente a las clases de educación sobre el control de las infecciones. La institución debe facilitarles su concurrencia.

Recomendación 11

Los programas de capacitación deben ser evaluados periódicamente; en particular, observando su efectividad y concurrencia.

Recomendación 12

La Institución debe proveer los recursos destinados al entrenamiento constante de las ECI: suscripción a revistas especializadas, asistencia a cursos de perfeccionamiento, presentación en congresos, etc.

Bibliografía

- Axnick Karen J. A Historical Perspective. In Axnick; Yarbrough M, Infection Control an Integrated Approach. Mosby Company, St. Louis Toronto; 1984: Pag. 1-8.

- Gardner A M.N. The infection Control Sister; The Lancet, October 6, 1962; Pag. 710-711.

- Maimone S., Moretti B., Jara J. Rol de la Enfermera en el Control de las Infecciones Hospitalarias. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería. Set. 1993. Pag. 1-120.

- Sistemas de Vigilancia de las Infecciones Hospitalarias. Ministerio de Salud de Chile, Departamento de Epidemiología, 1996. Pag. 1-2.

- Pearson D et al. Infection Control Practitioners and Committees in Skilled Nursing Facilities in Connecticut. American Journal of Infection Control 1990; 18: 167-175.

- Yarbrourg M. Role Development Phase 2-3 In Axnick; Yarbrough M, Infection Control an Integrated Approach. Mosby Company, St. Louis Toronto; 1984: 18-41.

- Axnick. K. Role Development Phase. 3 In Axnick; Yarbrough M, Infection Control an Integrated Approach. Mosby Company, St. Louis Toronto; 1984: 41-53.

- Axnick. K. Education. In Axnick; Yarbrough M, Infection Control an Integrated Approach. Mosby Company, St. Louis Toronto; 1984: 216-252.

- Haley R. The Development of Infection Surveillance and Control Programs. In Bennet J. Brachman P. Hospital Infection. Lippincon-Raven, Philadelphia, New York. Fourth Edition, 1998; 53-4.

- Gaynes R. Surveillance of Nosocomial Infections. In Bennet J. Brachman P. Hospital Infection. Lippincott-Raven, Philadelphia, New York. Fourth Edition, 1998; 65-84.

- Scheckler W et al. SHEA Position Paper. Requirements for Infrastructure and Essential Activities of Infection Control and Epidemiology in Hospitals: A Consensus Panel Report. Infection Control and Hospital epidemiology, feb. 1998; vol 19, Nº 2. 114-122.

- Yarbrourgh. M. Managment. In A, Ynick; Yarbrough M, Infection Control an Integrated Approach. Mosby Company, St. Louis Toronto; 1984; 253-294.

- Borg M et al, Eremin S et al, Amer F et al, Infection Control in Malta, Russia y Eggypt, in Internacional Federation Infection Control IFIC Newsletter. Vol. 9, Number 2, Dec. 1997, Pag 4-22.

- Goldman, D., Ehrenkranz, N. Starting an Infection Control Network. Infection Diseases in clinical Practice Vol. 4 .Number 3. Pag 194-198.

- Mc Gowan, John Jr, Md The infection control Practitioner: An Action Plan for the 1990s. American Journal of Infection Control. 1990; 18:29-39.

- Scheckler W. The Role of Professional and Regulatory Organizations in Infection Control Programs. In Bennet J. Brachman P. Hospital Infection. Lippincott-Raven, Philadelphia, New York. Fourth Edition, 1998; 175-180.

- Condon R, et al. Does Infection control, control Infection? Arch Surg- Vol 123, Feb 1998. 250-256.

- Jarvis W. Investigating Endemic and Epidemic Nosocomial Infections. In Bennet J. Brachman P. Hospital Infection. Lippincott-Raven, Philadelphia, New York. Fourth Edition, 1998; 85-102.

- Yarbrough M. Role Theory. Role development Process. In Axnick; Yarbrough M, Infection Control an Integrated Approach. Mosby Company, St Louis Toronto; 1984; 9-17.

- Bjerke, N. Et al. Job Analysis 1992: Infection Control Practitioner. American Journal of Infection Control. April 1993, vol. 21, Nº 2; 51-57.

- Otten, J. The change role of the control practitioner. American Journal of Infection Control. April 1989. Vol. 17, Nº 2; 62-65.

- APIC Position Paper 1985 American Journal of Infection Control. April 1989. Vol 17, Nº 2; 66-8.